鄭貴尹/中國文化大學商學院助理教授

自川普政府推行以「保護本土產業」為目標的關稅政策以來,原本旨在縮小貿易逆差、扶持國內產業的措施,卻在全球經濟高度一體化的背景下引發連鎖反應。不僅加劇了國際貿易摩擦,還使全球供應鏈面臨前所未有的不確定性。有人認為,這次關稅政策所引發的問題屬於「人為災難」,與天災或自然經濟循環相比,其缺陷更容易透過後續調整得到修正;同時,近期股市大幅調整也可視為市場自我降溫的過程,從而在一定程度上延緩了即將爆發的金融泡沫危機。

一、政策干預與市場調整

1. 美中貿易摩擦與關稅政策

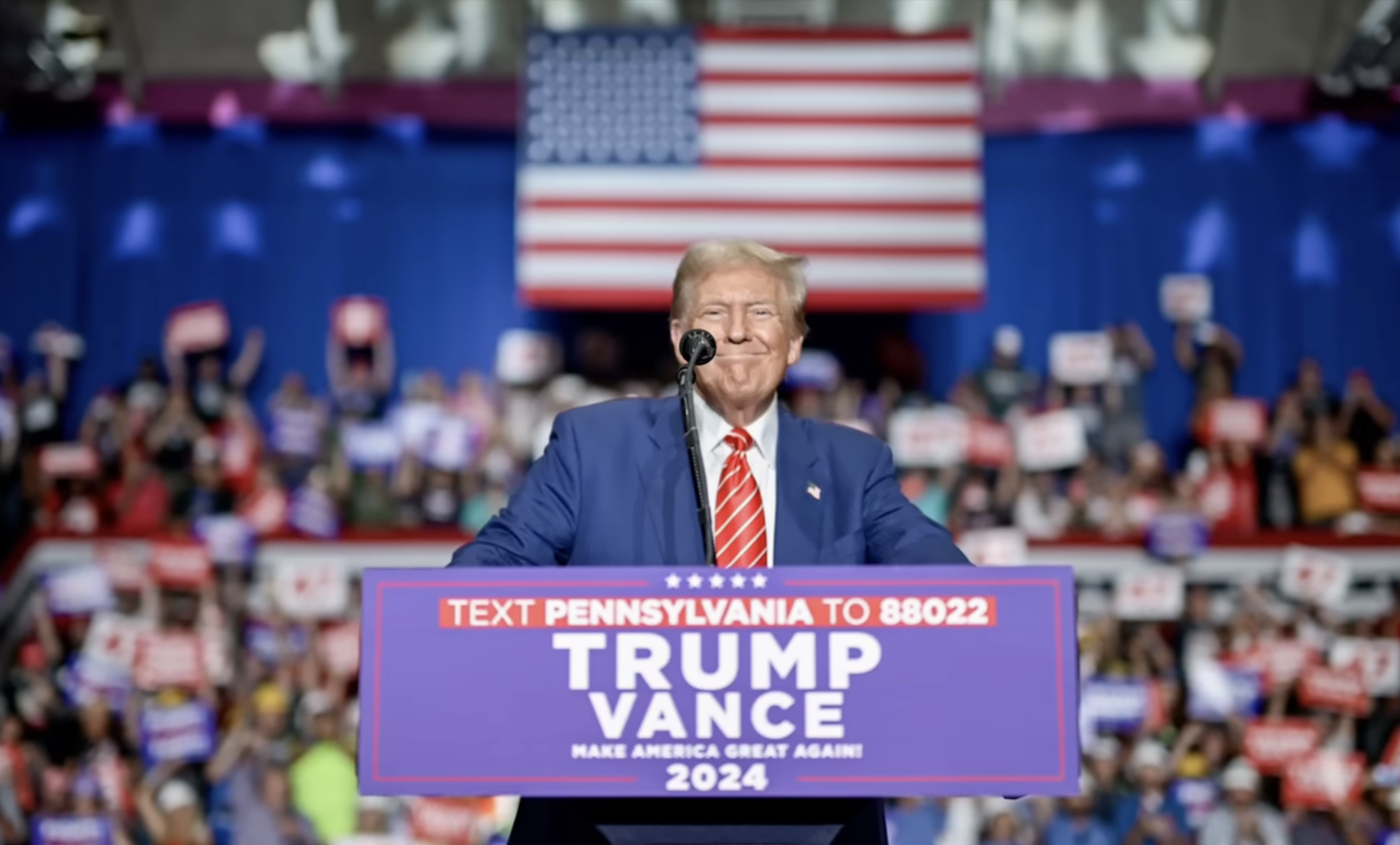

川普採取關稅等保護主義手段,意在調整美國的對外貿易結構,然而事實證明,此類「人為」操作容易激化國際間的貿易衝突。由於政策導向是出於政府決策,其缺點若能被及時發覺,便可透過新的政策調整來緩解負面效應。與自然災害或經濟長周期形成的波動相比,政策失誤屬於可控範疇,因此具備較高的可修正性。

2. 股市調整與泡沫風險

市場在經歷過熱後,往往會出現暴跌以消化過剩的「投機情緒」。近期股災現象既反映出投資人對不確定性的擔憂,也表明市場試圖重歸理性。這波調整在短期內可說是大幅延緩了金融泡沫的爆破,但結構性風險(如杠杆水平過高、產業結構失衡等問題)仍然需要依靠長期的制度調整與監管改善來解決。

二、台灣在美國市場的角色

台灣作為全球科技與電子產品的主要生產基地,其對美國出口企業也多以高科技產業為主。根據台灣官方及業界資料,台灣出口至美國的前十大企業通常包括以下幾家(排名順序可能因年度及統計口徑略有不同):

台積電、鴻海精密工業、和碩聯合科技、聯發科、華碩電腦、宏碁電腦、台達電子、緯創資通、大立光電、友達光。雖然這十家企業在股災時期也會經歷價格波動,但由於其產業領先地位和多元市場覆蓋,通常不會被視為「傷得最重」的企業群體,由於本身具備清晰的台灣產地屬性或能依規定取得原產地認定,多數在關稅豁免上具有優勢,且部分高科技產品與半導體產品更是被視為美國供應鏈中不可或缺的部分,因此在「關稅豁免」名單中占有一席之地。至於市場上跌幅較大的往往是那些高風險、高槓桿或產品需求短期急轉直下的公司,而這些龍頭企業則具有較強的基本面支撐與反彈潛力。

三、川普團隊未曾料及的後果與自我修正之道

1. 可能的未來後果

川普團隊的關稅政策在短期內帶來了部分正面的保護效果,但其長遠影響可能存在一些未曾充分考慮到的風險與後果,例如:

◎全球供應鏈重組: 貿易摩擦促使各國企業尋求供應鏈多元化,未來美國企業可能因依賴單一市場而遭遇更大風險。

◎國際貿易體系信任危機: 保護主義將動搖全球自由貿易秩序,削弱美國作為全球貿易領袖的地位,畢竟1929年的「大蕭條」就是源於美國的保護主義及關稅壁壘。

◎國內外資本市場動蕩: 嚴苛的貿易政策引發市場不確定性,可能導致資本市場信心受挫,並進一步影響企業投資與創新。

◎結構性風險積累: 即使短期內透過市場調整延緩了金融泡沫危機,但若基本面問題未能徹底解決,系統性風險仍會隨時間累積,最終引發更大規模的市場動盪。

2. 未來的自我修正

面對上述可能的後果,美國政府及後續政策制定者將可能採取下列的自我修正措施:

◎調整關稅與貿易政策: 隨著市場反饋與國際談判進程,逐步修正過激的關稅政策,降低對全球供應鏈的干預,使國際貿易更趨穩定。

◎推動多邊貿易合作: 積極重返或加強與國際貿易組織及多邊協議的合作機制,通過協商解決貿易爭端,恢復國際社會對美國貿易政策的信心。

◎加強市場監管與風險防範: 提高對金融市場的監控力度,防範過度杠杆與資產價格脫離基本面的風險,避免風險積累成為未來衝擊的引爆點。

◎促進國內產業升級: 除依賴保護主義措施外,更應鼓勵企業技術創新與產業結構升級,從根本上提升國際競爭力,以減少政策對市場的直接衝擊。

川普總統無論是在商界或政界的成功,都離不開他始終如一的三板斧:「極限壓制、時間限制與靈活調整」。如今,全球市場正逐步進入他策略中的第二階段,我們有理由相信,不久之後,就會迎來以「靈活調整」為核心的修正舉措,進而為全球經濟注入穩定而持久的發展動能。

※以上言論不代表梅花媒體集團立場※