文/李家同、黃博雄

台灣的紡織產業已經不再生產普通的布料。因為戶外活動成為了人們生活中的一環,除了衣服的外觀與質感之外,消費者也越來越講求服裝的舒適度。為了應付大自然多變的天氣以及各式各樣的活動所需,漸漸發展出與運動有關的布料。

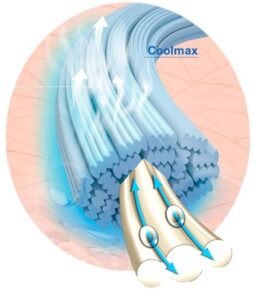

戶外活動一定會出汗,如果出了汗,布料必須要有排汗功能,所以我首先要介紹排汗衫的布料結構,這和一般衣服的布料結構是完全不同的。

圖一

圖一

圖二

圖二

圖一是一般布料的結構,我們可以看出布料中的纖維是直的和橫的,因此布料中間是沒有空隙的。圖二是一般排汗衫的結構,纖維的排列是經由一種很特別的針織機所造成的。纖維和纖維之間會有空隙,運動的時候一定要穿汗排衫就是這個原因。

今天要介紹的是一種由三種布料所製成的衣服,由內而外分別是:

- 內層(接近皮膚的那一塊布)又稱濕度管理層,專門處理汗水。

- 中層(放在中間的一塊布)又稱溫度管理層,提供身體最適化的溫度。

- 外層(衣服最外層那一塊布)又稱氣候防護層,負責透濕、防水。

圖三顯示這三種布料的作用。

圖三

圖三

我們做的衣服也可能只有內層,所以先講內層,也就是排汗的那一層。這一層有兩個觀念先要澄清:

- 雙面布

排汗的這一層布有兩面,是一種雙面布。貼近身體的那一面,結構比較鬆,有助於汗水的流通。外圍的一層,結構比較密,使水分可以和空氣接觸,達到排汗的功能。

台灣的研究單位能將同一纖維材改質,這種技術是屬於一門高階的化學技術。簡單的說,就是在材料(高分子)的官能基中種上去洗不掉的親水基團,形成同一材質但吸水率更高的纖維材料。接下來在織布的時候,把吸水率較低的纖維(沒有改質)織在雙面布的內層(接近皮膚),把吸水率高的纖維(有改質)織在雙面布的外層。當運動身體流汗時就形成傳導層,會將吸附之汗水迅速傳輸(從較低吸水率的纖維移行到較高吸水率的纖維),形成裡乾外濕的吸濕排汗效果,接續外濕層再由空氣層擴散。

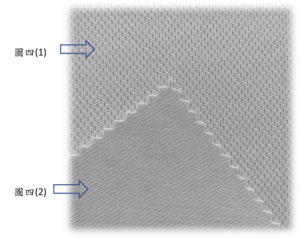

圖四(1)顯示雙面布貼近人體的那一面,圖四(2)顯示雙面布的外層。

圖四

圖四

(2) 纖維的毛細現象(纖維抽絲技術)

我們曾經在學校做過的毛細實驗:指液體(水)在細管狀物體(或多孔物體),因「液體與物體間附著力」讓液體(水)在不需施加外力的情形下,流向(蕊吸)細管狀物體或細縫的現象,其實,酒精燈的燈蕊(纖維)也是毛細現象。此毛細現象也能表現在織物纖維上,水分會從低蕊吸往高蕊吸的方向移動,影響蕊吸的關鍵是纖維與纖維間孔隙越細,蕊吸效應就愈明顯,蕊吸性(Wicking Property)就愈強。控制纖維間隙的方式有兩種,透過「異斷面(非圓形)纖維」設計,或者是改變單根纖維的粗細,來縮小間隙以及增加間隙的量。當間隙越小數量越多時,毛細作用強、蕊吸快、擴散面積大,接觸皮膚與空氣的面積大,乾燥速度也比較快。請看圖五。

圖五

圖五

我們先前談到有一種衣服是由三種布料做成的,中層是保暖層,保暖層其實就是比較厚的布料。至於外層布料,乃是一種加上塗料的紡織品,可以防水。請看圖六。

圖六

圖六

圖六顯示這種布料有防水的作用。要知道,一般的雨衣穿起來是不能排汗的,台灣紡織產業所做出來的高級衣服,不但有雨衣的功能,也有排汗的功能。

台灣的紡織產業已經進入機能性紡織業,全世界的機能性紡織品中,台灣佔了70%左右,這完全是因為台灣的紡織產業很注重研究。紡織研究所很多研究人員埋頭苦幹的結果,使得我國的紡織產業脫胎換骨,在全世界有一定的地位。我們應該感謝這些研究人員的貢獻。

作者簡介|

李家同教授,台灣資訊科學家、作家。曾任國立清華大學教務長、靜宜大學與國立暨南國際大學校長、暨大資訊工程學系及資訊管理學系教授。目前於國立清華大學兼任教職。