文/VAISO

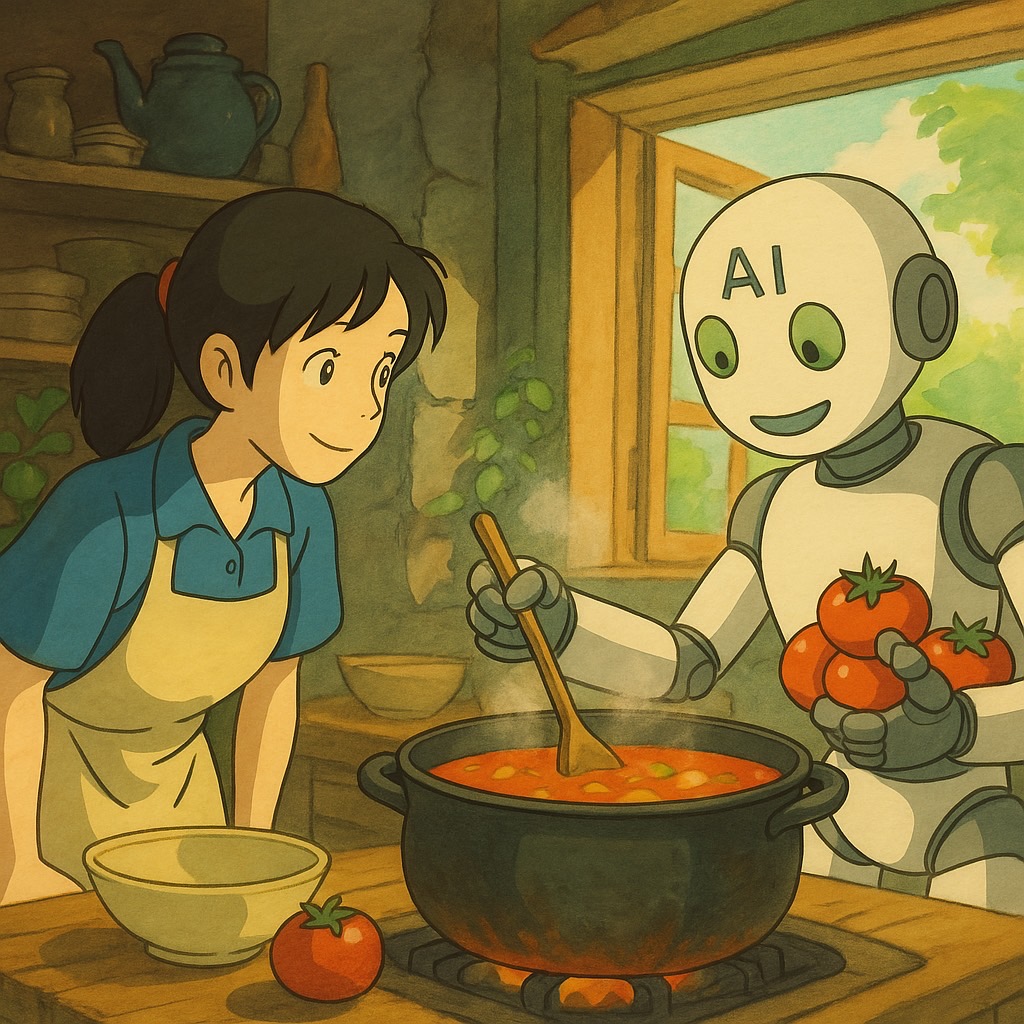

這幾天,網路上瘋傳一系列 AI 生成的「吉卜力風」動畫圖。森林、夕陽、飄動的裙角,每一張都像出自宮崎駿之手,風格濃厚、情境動人。也因此,不少人開始問:AI 做得出這樣的圖,算不算有靈魂?

這個問題其實不只存在於藝術創作,在我工作的食品產業,也常常出現類似的提問。

我們現在談的不是什麼時候吃飯、煮什麼菜,而是 AI 怎麼幫你設計菜單、控制火候、模擬出「剛剛好」的熟度與鹹度。AI 廚房、智慧烹飪、演算法配菜,甚至連一碗番茄湯,也可以透過數據反覆訓練與精準校準,做到標準化輸出。

技術上都沒問題。

但當你端起那碗湯,會想起誰嗎?是阿嬤加了太多紅蘿蔔卻忘了加鹽的那次,還是小時候在颱風天喝到的那碗熱呼呼?

就像那張 AI 畫出的吉卜力圖片——構圖對了、光影對了,但眼神總覺得少了點什麼。那不是模型學不到,而是它從沒擁有過。

食物如此,創作亦然。靈魂這件事,不在模板裡,也不在資料庫裡。

我們也許可以訓練 AI 做出「像」的東西,甚至有一天做到幾可亂真,但這些「像」與「真」之間,始終隔著一層,那一層,叫做人味。

有些東西,AI 確實可以模仿得很像。但也許,當 AI 的世界越來越擬真,我們更該記得的,是什麼才是「真的」。

作者簡介|

VAISO,金牛座 O 型,發現 AI 真的很厲害,不只會煮飯,還能預測你下一餐想吃什麼。但問題來了——如果 AI 幫我們決定了今天的午餐,那還算「選擇」嗎? 科技讓餐飲變得更聰明,但美味這件事,真的能用數據算出來嗎?未來的餐桌,還是需要人類的固執,才能讓食物有靈魂吧!